L’infini platitude azur d’une mer calme. Et ouaih… on peut être à bord d’un gros engin mazouté et tenter un peu d’introduire un quota de poésie dans ce monde de violence et de gabegie énergétique. Pour peu que l’on décolle un peu ses yeux de son smartphone, que l’on daigne ouvrir la porte des quartiers d’habitation et mettre le nez dehors, il nous (enfin, en tout cas, il me. Qui suis-je pour parler en votre nom, après tout ?) prend une sensation agréable d’avancée irrémédiable. Je ne sais pas où on vas, mais on y va, et ce n’est pas les petites vaguelettes que je vois quelques 15 étages plus bas qui vont ébranler le mastodonte qui file ses 15-20 nœuds sans que l’on ressente le moindre roulis ou tangage (et encore moins lacet). A vrai dire, les 11000 tonnes ne semblent à peine déplacer l’eau et ne laissent qu’un discret sillage (de taille toute relative, bien entendu) de leur passage sur les flots et un vague nuage maronnasse accompagné d’effluves d’hydrocarbures dans les airs.

Cette chose qui peine à nous procurer une quelconque sensation de mouvement, c’est la mer Méditerranée, fin juillet qui plus est, et par beau temps. Sans être parfaitement lisse comme les dallages marbrés des trottoirs de La Valette (petite référence pour le futur), elle est discrètement perturbée de petites vaguelettes fractales. Ceci dit… c’est beau et surtout… c’est bleu. Sous le violent soleil de fin juillet je constate que ce n’est pas une légende ou une licence poétique : la Grande Bleue l’est vraiment. D’un beau bleu royal à profond que viennent égayer de fugitifs éclats de lumière lorsque l’angle est propice.

Suivant les endroits (et je dois reconnaître que j’en ai connu peu), la mer n’est pas déserte. On constate alors que l’on est entouré en permanence d’une demi-dizaine de bateaux à la limite de notre horizon, de toutes tailles. C’est notamment le cas entre la Sicile et la Tunisie, une route maritime d’importance. Certes, cela est bien moins encombré que la Manche mais c’est avec plaisir que je peux y constater que nous distançons un porte container de la concurrence.

Grisé par cette relative sensation de vitesse, il me vient ces quelques vers :

Chauffeur, chauffeur,

Si tu es champion,

Appui-euh, appuie.Chauffeur, chauffeur,

Si tu es champion,

Appuie sur le champignon.

Apollinaire n’aurait pas mieux dit.

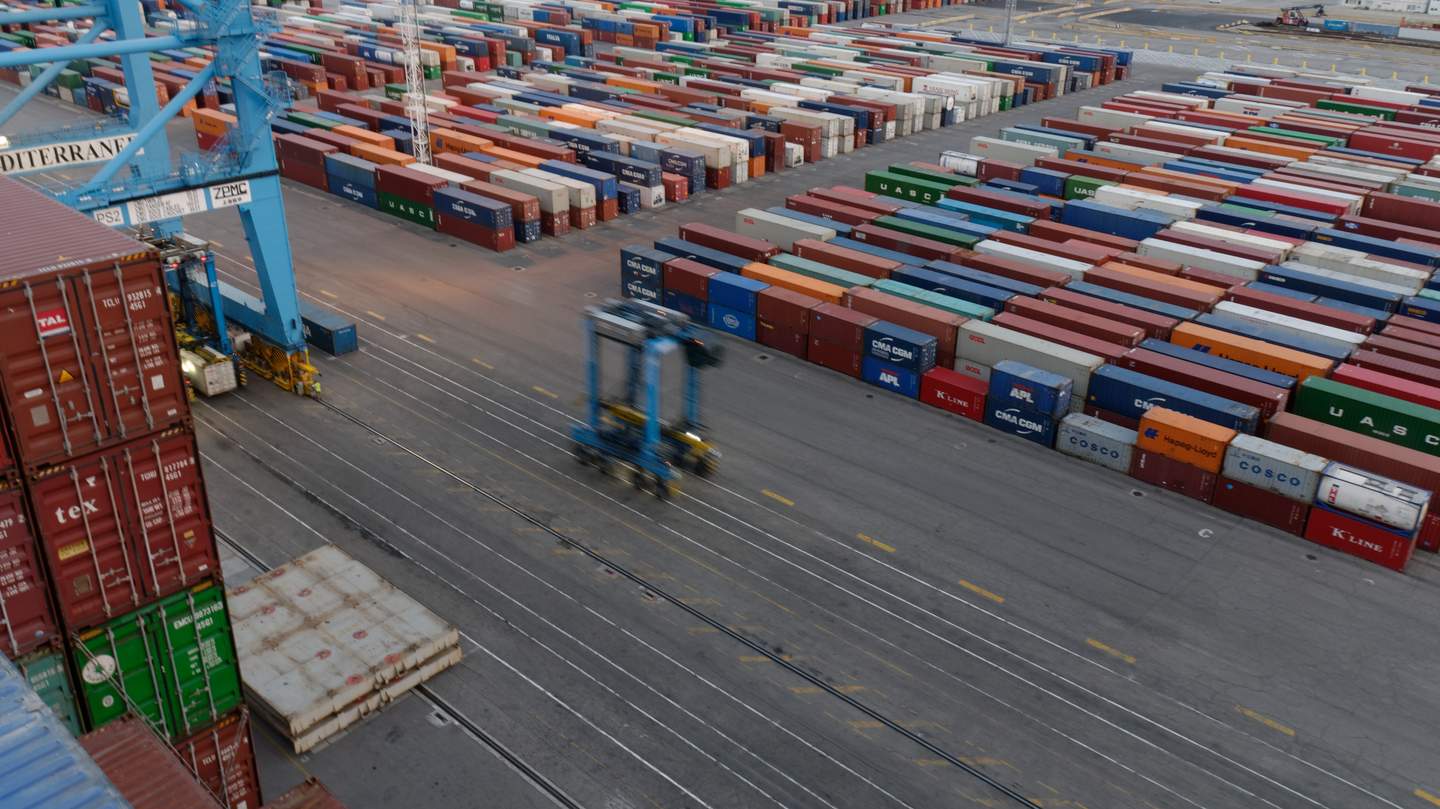

La nuit tombée, en l’absence de lune, le noir d’encre de la mer se confond presque avec le ciel étoilé. L’éclairage du bateau ne porte que jusqu’aux vagues de travée, seuls éléments mouvant. Avec le vent relatif, soufflant tiède en ce mois de juillet bien que fort de nos 20 nœuds, ils confirment que nous filons dans le noir de l’espace. Au loin, de vagues lumières signalent la position d’autres navires. Tout près, un pauvre grillon solitaire et aventureux, perdu dans la jungle contre-nature de cubes métalliques, chante vainement pour ses congénères restés plusieurs centaines de miles derrière.

Sur la passerelle silencieuse plongée dans le noir, deux officiers de garde veillent au cap. De là haut nous dominons notre chargement de container réduits à des formes géométriques, monochromes, doucement éclairés par la lumière bleu nocturne. Une quasi pleine lune se reflète en pointillisme sur la mer immobile tout autour. Les sensations de mouvement et d’échelle se perdent. Après quelques instants de contemplation muette, je quitte la scène sur la pointe des pieds. Chuut. Laissons les rêver. Le bateau est enfin libre. C’est de nouveau la place aux marins.