Pour la suite de mon séjour, je m’en vais passer deux semaines du côté de San Francisco. Après un grand bond au dessus du Pacifique, me voici pourtant à Los Angeles, quelques centaines de kilomètres plus au sud. Ne vous inquiétez pas, il ne s’agit pas d’une erreur d’aiguillage mais juste d’une petite optimisation tarifaire mitonnée, avec mon consentement, par mon agence de voyage. Je repart demain de l’aéroport John Wayne d’Orange County. Avec le recul, il aurait été plus malin de prendre un transport terrestre pour remonter jusqu’à San Francisco mais, convaincu par mon agente de voyage « Vous pourrez passer une soirée pour visiter Los Angeles, comme ça », j’ai cédé.

Le problème avec Los Angeles, c’est d’abord sa taille. La ville fait environ 30 km d’est en ouest et 100km du nord au sud. Si on y ajoute l’ensemble des villes y attenante qui forment l’agglomération c’est facilement le double ou le triple. Ensuite, cette taille est totalement inaccessible en l’absence de véhicule personnel car la ville possède un système de transport en commun totalement anémique. Los Angeles, c’est LA ville construite uniquement pour la bagnole. En dehors d’elle, point de salut. Pour limiter le stress, j’ai donc pris, naïvement, une chambre d’hôtel non loin de l’aéroport John Wayne, à proximité d’Annaheim, ville uniquement célèbre pour abriter Disneyland.

Visiter Los Angeles en « une soirée » sans véhicule, c’est à peu prêt aussi illusoire que de visiter l’Australie en trois jours. J’ai beau regarder attentivement le petit clip vidéo dédié à la ville sur le système de divertissement embarqué d’Air New Zealand, il n’y a rien qui me tente par son accès facile et son intérêt. Il faut dire que j’ai un très mauvais à priori sur cette ville artificielle au premier abord, vaste chape de béton de 1300km2 posée sur un désert entre des montagnes et la mer au dessus duquel transite des flots de véhicules motorisées sur un entrelacs d’autoroutes de deux fois 4 à 8 voies.

A l’aéroport international de Los Angeles, où j’arrive, suite à la recommandation du sympathique employé du centre d’accueil, je prend donc un taxi partagé pour rejoindre mon hôtel. Dans un gros van, on se retrouve à cinq avec le chauffeur, en partance pour le sud sur une six voies. L’agglomération ne recèle finalement pas énormément de haut immeubles en dehors du petit centre ville de LA ce qui accentue encore plus cette impression de ville hyper-extensive et hyper-décentralisée. Finalement, au niveau planification urbaine, cette ville doit être dans une classe à part. Le contraste avec la petite taille et la modestie de Rarotonga est gigantesque.

Un part un, le chauffeur dépose ses clients à sa destination. Je me retrouve alors seul avec lui pendant que nous reprenons la route, plus d’une heure après notre départ de l’aéroport, pour l’essentiel passé sur autoroute. Finalement, il s’arrête devant l’hôtel La Quinta Inn de Santa Anna, où j’ai choisi de passer la nuit. Pour ce qui est d’espérer attraper un bus pour le centre ville, ça me paraît drôlement compromis.

Parfois on visite pour voir de belles choses et parfois pas. Dans un bâtiment couvert d’un crépi jaune orange entourant une piscine, le La Quinta Inn (ou La Quinta Inn tout court) de Santa Anna ressemble à un décor de cinéma, faux et temporaire. De l’extérieur on ne peut pas dire que ce soit moche, dans une sorte de style néo-hispanique commun à la région, mais en s’approchant on est surpris par le manque de qualité des matériaux. Les chambres sont spacieuses, propres et bien équipées mais sombres, glauques et à l’odeur persistant de déodorant bas de gamme. Tout ceci contraste avec l’accueil professionnel, la gentillesse du personnel et la clientèle croisée. L’ensemble vient renforcer cette impression de primeur à l’apparence.

Ne croyez pas que je veuille faire un billet entier sur cet hôtel mais c’est juste que, bizarrement, il cadre exactement avec l’image que je me faisais de Los Angeles, là ville du cinéma et du paraître. De plus, les quelques clients que je croise ont l’air d’approcher voir de dépasser l’âge de la retraite. J’ai même l’impression que ce sont des résidents permanents, impression confirmée à la vue d’un siège accroché au bout d’un bras télescopique permettant de descendre doucement dans la piscine et du défibrillateur placé à l’entrée de celle-ci.

Après avoir posé mes bagages, je retourne à l’accueil et demande s’ils n’ont pas un adaptateur pour mes prises électriques françaises. C’est un grand classique à chaque arrivée dans un nouveau pays. Malheureusement, ce n’est pas le cas et leur demande s’il y a un magasin non loin où je pourrai en trouver. Cette petite question anodine me vaut alors un dialogue qui en dit plus long sur la géographie de cette région que n’importe quel guide touristique : « Ah oui, bien sur, au supermarché Target à côté »

- Parfait, c’est dans quelle direction ?

- Euh, par là mais vous comptez y aller à pied ?

- Oui, pourquoi, c’est loin ?

- Cinq minutes en voiture mais on vous y amène si vous voulez.

C’est donc quelques minutes plus tard que je me trouve à l’arrière du mini-van de l’hôtel conduit par un jeune homme au fort accent hispanique. D’ailleurs, ne vous y trompez pas, l’espagnol est aussi officiel que l’anglais, ici. Après quelques minutes de conversation aimable sur la ville, je lui demande s’il est né ici. Affirmatif. J’avoue avoir levé un sourcil devant son anglais à l’accent peu académique.

Il me dépose devant le supermarché en question où je part à la recherche de mon adaptateur. Cette histoire d’adaptateur est d’un intérêt mineur mais sachez que ce fut un échec. Néanmoins, j’en profite pour passer un peu de temps dans la zone commerciale. Son petit supermarché du coin s’avère en fait être un hypermarché au milieu d’une zone commerciale à la surface majoritairement constituée de parkings. Au cœur de la zone, un mall à ciel ouvert typiquement américain propose toute la panoplie des franchises multinationales. J’en profite pour y manger mon premier burger (mais ce sera l’occasion d’un futur billet).

Les centres commerciaux ont tendance à me mettre mal à l’aise voir à me remplir d’un vague dégoût après un certain temps. Heureusement, le fait d’être en plein air atténue cette sensation. Malgré tout, je décide d’abandonner ma quête après avoir ratissé toutes les enseignes qui me semblaient pouvoir proposer mon fameux adaptateur. Comme je suis un fou, je décide de rentrer à pied à l’hôtel.

Des personnes bien intentionnées de ma connaissance qui avaient précédemment visitées l’agglomération de Los Angeles m’avaient affirmé que les gens d’ici regardaient bizarrement les piétons. Je trouvait cela un peu extrême. Rétrospectivement, ils avaient totalement raison. Le piéton est minoritaire dans cette ville. Il m’a fallu plus d’une demi-heure pour retourner à l’hôtel (avec un ultime arrêt plein d’espoir dans un autre magasin) et ce furent la demi-heure de marche urbaine la moins intéressante que j’ai faite depuis des mois. Certes, il y a des trottoirs le long des deux fois trois voies qui servent de rues principales mais chaque croisement est un supplice d’attente. Ici, point de bouton pour signaler son désir de traverser. On est condamner en tant que piéton à attendre que le feu devienne rouge et cela peut durer dix minutes. Je doit être en plus en plein dans un quartier vide de commerces ou d’habitations

Je vous rassure, après le troisième croisement, j’ai fraudé. J’ai profité d’un moment de calme pour tranquillement traverser au mépris de la loi. Mais je ne me fait pas d’illusion. Si un policier passe par là, je suis bon pour une amende salée. Aucune chance en plus d’espérer me noyer dans l’anonymat, je suis le seul piéton. Tout ça me donne une impression de déshumanisation très désagréable.

Je retrouve finalement mon hôtel et rentre à l’accueil. J’annonce mon échec. A côté de moi, une cliente âgée très menue, cheveux courts, habillée d’un pantalon seyant et de quelques bijoux, me regarde. Sans sourire, elle me dit :

« You look stunning with that T-Shirt »

Ce qui peut se traduire approximativement par « Vous êtes ravissant avec ce T-Shirt ».

Je bredouille un remerciement et repart dans ma chambre. Je crois que c’est trop pour moi. Cette ville est vraiment trop bizarre.

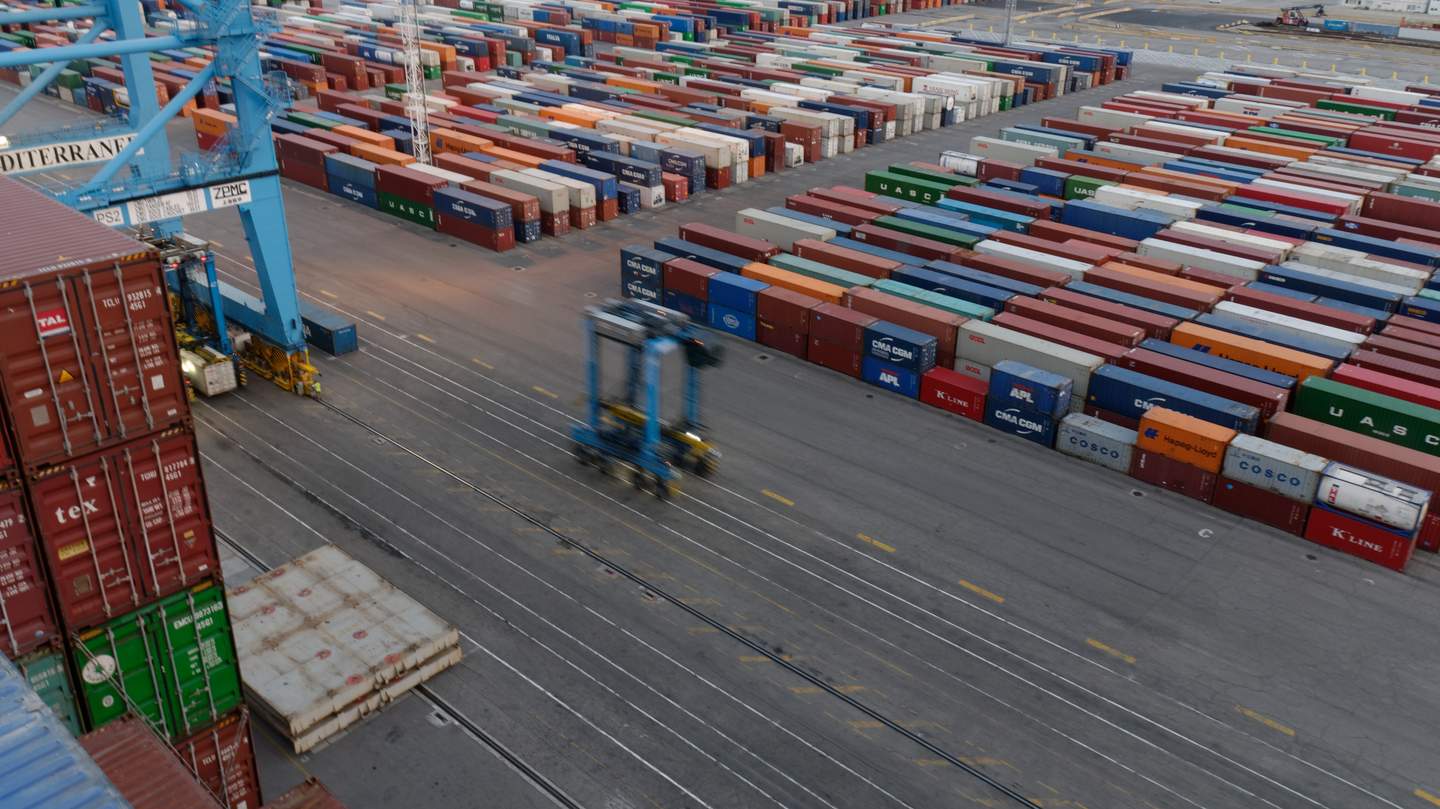

Le transport maritime, ce n’est plus ce que c’était. Là, présentement, j’assiste depuis bientôt cinq heures au ballet incessant de grues gigantesques arrachant et empilant des conteneurs d’aciers de 27t dans un fracas métallique. Plus d’odeurs maritimes, de goudron, de chanvre, de poisson pourri. Plus de cris, d’interpellations ou de mouettes rieuses. Le port industriel moderne, froid et efficace n’est plus là pour plaisanter. Et pour cause : l’économie mondiale globalisée repose en grande partie sur ce mode de transport et tout est fait pour aller le plus vite possible, notamment parce qu’on a bien envie que notre nouvelle batterie commandée 2€ sur eBay auprès d’un marchand chinois (non déclarée à la douane, bouh les vilains) arrive chez soi dans moins d’un mois et idéalement hier, bien sur (même si cette sus-mentionnée batterie prend très certainement le dernier vol pour Paris pour nous parvenir).

Le transport maritime, ce n’est plus ce que c’était. Là, présentement, j’assiste depuis bientôt cinq heures au ballet incessant de grues gigantesques arrachant et empilant des conteneurs d’aciers de 27t dans un fracas métallique. Plus d’odeurs maritimes, de goudron, de chanvre, de poisson pourri. Plus de cris, d’interpellations ou de mouettes rieuses. Le port industriel moderne, froid et efficace n’est plus là pour plaisanter. Et pour cause : l’économie mondiale globalisée repose en grande partie sur ce mode de transport et tout est fait pour aller le plus vite possible, notamment parce qu’on a bien envie que notre nouvelle batterie commandée 2€ sur eBay auprès d’un marchand chinois (non déclarée à la douane, bouh les vilains) arrive chez soi dans moins d’un mois et idéalement hier, bien sur (même si cette sus-mentionnée batterie prend très certainement le dernier vol pour Paris pour nous parvenir). Pour un porte conteneur de 300m de long et 40-50m de large, trois grues géantes sont chargées de transvaser ces cubes dans un ballet impressionnant de dextérité. Un homme dans chaque grue, une petite dizaine conduisant des véhicules porteurs pour les alimenter et une poignée de coordinateurs, c’est tout ce qu’il faut en main d’œuvre pour cette tâche titanesque. Alors certes, il faut quelques autres dockers pour boulonner régulièrement des colonnes de conteneurs une fois à bord (et encore, j’ai la forte impression qu’ils ne sont pas tous boulonnés) mais le nombre dérisoire de main d’œuvre face au tonnage de marchandise transbahuté est proprement hallucinant.

Pour un porte conteneur de 300m de long et 40-50m de large, trois grues géantes sont chargées de transvaser ces cubes dans un ballet impressionnant de dextérité. Un homme dans chaque grue, une petite dizaine conduisant des véhicules porteurs pour les alimenter et une poignée de coordinateurs, c’est tout ce qu’il faut en main d’œuvre pour cette tâche titanesque. Alors certes, il faut quelques autres dockers pour boulonner régulièrement des colonnes de conteneurs une fois à bord (et encore, j’ai la forte impression qu’ils ne sont pas tous boulonnés) mais le nombre dérisoire de main d’œuvre face au tonnage de marchandise transbahuté est proprement hallucinant. Pour vous donner une idée : extraire du navire un conteneur ne nécessite qu’une dizaine de secondes une fois attrapé par la grue avant de le replacer sur le quai où un autre véhicule vient l’attraper et prestement le ranger ailleurs. Ceci dit, il faut être fin dextre pour manipuler ces trucs ! Ça se balance, ça redescend pas pile poil au bon endroit, etc. Il en faut de la patience. On est bien loin du déchargement à dos de manutentionnaire. D’ailleurs on se demande si l’être humain a encore sa place dans ce grand ballet mécanisé. Mais faut-il s’en plaindre.

Pour vous donner une idée : extraire du navire un conteneur ne nécessite qu’une dizaine de secondes une fois attrapé par la grue avant de le replacer sur le quai où un autre véhicule vient l’attraper et prestement le ranger ailleurs. Ceci dit, il faut être fin dextre pour manipuler ces trucs ! Ça se balance, ça redescend pas pile poil au bon endroit, etc. Il en faut de la patience. On est bien loin du déchargement à dos de manutentionnaire. D’ailleurs on se demande si l’être humain a encore sa place dans ce grand ballet mécanisé. Mais faut-il s’en plaindre.